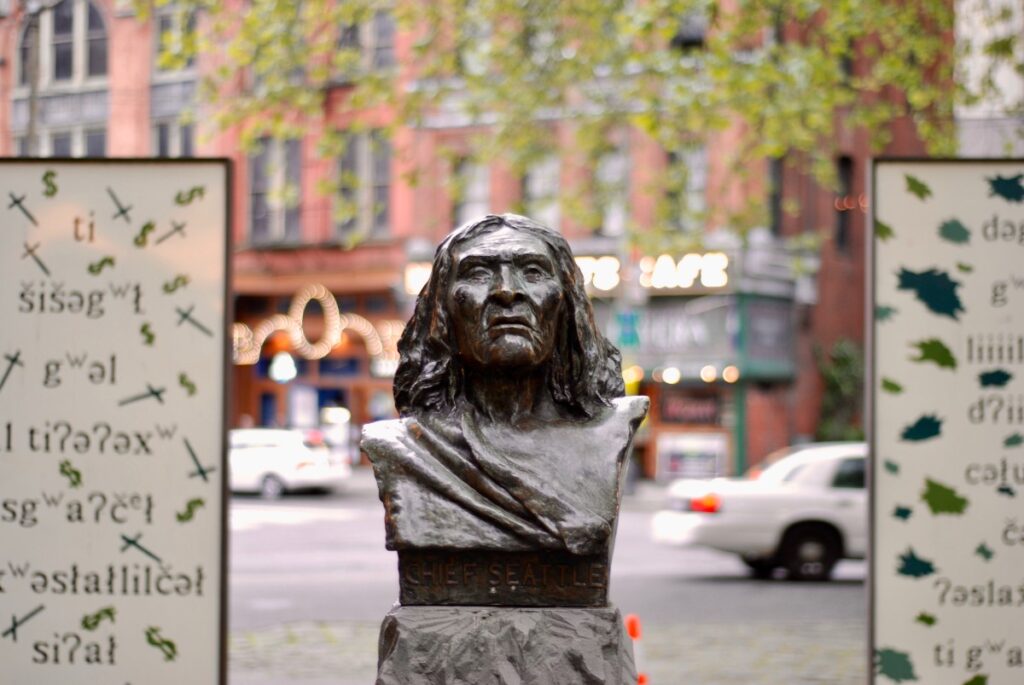

シアトルは、豊かな自然と多様な文化を持つ、米国太平洋岸北西部を代表する都市です。その歴史は、ネイティブ・アメリカンの居住に始まり、入植者たちの到来、産業の発展、日系人コミュニティの形成と苦難、そしてグローバル都市としての成長と続いています。

アメリカ独立戦争(1775年〜1783年)終結後、アメリカは西部開拓を進めていましたが、太平洋岸北西部(現在のシアトル周辺)には依然として多くのネイティブ・アメリカンが暮らしていました。

1861年当時のシアトルの人口はわずか250人(1860年国勢調査によるキング郡の人口:302人)でしたが、Washington Territorial University(現ワシントン大学:University of Washington)が創設されました。ワシントン大学の初代校舎は現在のダウンタウンのフェアモント・オリンピック・ホテル の敷地にあたります。

1869年には人口約2,000人に達し、シアトルは正式に「市」となりました。 市制施行当時の主要産業は製材業で、これが後の経済的発展の基礎を築きました。

1870年〜1890年代:シアトルの成長を支えた鉄道とゴールドラッシュ

1906年にグレート・ノーザン鉄道とノーザン・パシフィック鉄道が運行するために建設されたキング・ストリート駅 1870年代から1890年代にかけて、シアトルはアメリカ西海岸の重要都市として急成長 を遂げました。1875年にはサンフランシスコとの蒸気船航路 が開設され、太平洋沿岸の物流拠点としての役割を強めました。1880年にはシアトルの人口が3,533人となり、1883年にはノーザン・パシフィック鉄道 がシアトルに駅を設けたことで、鉄道と港を結ぶ交易都市 として注目され始めます。この時期、製材業・石炭業 に加え、漁業・造船業・卸売業 などが発展し、産業の多様化 が進みました。

1889年、シアトル大火(The Great Seattle Fire) により25ブロックが焼失しましたが、レンガ造りの防火建築を中心に迅速に復興が進められました。同年11月11日にはワシントン州が米国の42番目の州として認定 され、シアトルは州内最大の都市としての地位を確立します。

1891年には人口が50,000人を突破し、1893年にはグレート・ノーザン鉄道 が中西部との接続路線を開業しました。さらに1896年(明治29年)8月 には、日本郵船(NYKライン)が横浜とシアトルを結ぶ定期航路 を開設。これは、完成したばかりのグレート・ノーザン鉄道と提携した輸送ルート であり、アジアからの物資をシアトル港経由で米国内の各都市へ運ぶ流通網 が確立されました。

デニー・ホール 1893年にはワシントン大学が現在のキャンパスとなる土地を正式に購入し、1895年9月4日、最初に完成したデニー・ホールで最初の講義が行われました 。そして、1898年には現在のファースト・ヒルに、シアトル・カレッジが開校しました。現在のシアトル大学 です。

1897年にカナダのユーコン準州およびアラスカでクロンダイク・リバー近くで金が発見されると、クロンダイク・ゴールドラッシュ が始まります。探鉱者や物資の集積拠点 として全米から人と資源が集まり、都市の経済と人口が爆発的に増加しました。この時期の発展によって、シアトルはアジアとアメリカを結ぶ国際貿易都市 としての基盤を確立し、現在のグローバル都市への道を歩み始めたとされています。

シアトルと日本人の歴史:漂流から移民、そして航路の開設へ

日本人が初めて現在のワシントン州に到達した記録は、1834年 にさかのぼります。遠州灘で遭難した音吉・岩吉・久吉の3人 の船乗りが太平洋を漂流し、最終的にワシントン州西岸のアラバ岬(Cape Alava)に漂着したとされています(参考:美浜町公式サイト )。これが、日本人と米国北西部との最初の接点でした。

日本人の本格的な移住が始まったのは1880年代 。当時のアメリカでは、1882年に施行された中国人排斥法(Chinese Exclusion Act)により、中国系移民の労働力が不足し、新たな労働力として日本やハワイからの移民 が必要とされました。当時は鉄道建設ラッシュ が進んでいました。1890年代までに、日本人移民はオレゴン州の鉄道労働者の約40%を占める用になっていた とされており(参考:ワシントン州立大学 )、米国北西部における日本人の存在感が急速に高まっていたことがわかります。

当時は船が海外に出る唯一の手段だったため、1896年(明治29年)8月 に日本郵船(NYKライン)が横浜とシアトルを結ぶ定期航路 を開設すると、シアトルはアジアとアメリカを結ぶ貿易の中継地として重要な役割 を果たすようになり、日本人移民の数もさらに増加 。やがて、日本人による商店や宿、寺院、新聞社などが次々と立ち上がり、地域社会の形成が進んでいきました。

あわせて読みたい

「見えづらい日系移民の歴史を伝えたい」中村有理沙さん(なかむら・ありさ)ワシントン州日本文化会館…

ワシントン州日本文化会館(JCCCW)のイベントで漫画の描き方を紹介する中村有理沙さん 日本の家族への仕送り、より良い生活、留学・・・さまざまな目的を持った日本人…

20世紀初頭のシアトル:近代都市への飛躍と多様性の形成

スカンジナビア諸国から多くの移民が移り住んだ、シアトルのバラード地区 20世紀初頭、シアトルの人口は急増し、1900年には8万人を超えました 。移民の流入も増加し、ヨーロッパ諸国、スカンジナビア諸国、アジア、アフリカ、ユダヤ系移民 がコミュニティを築き、都市はますます多文化的な様相を帯びていきます。

1901年には、後に高級デパートとなるノードストロム (Nordstrom )が靴店「Wallin & Nordstrom」として創業。創業者のジョン・W・ノードストロムはスウェーデンからの移民で、クロンダイク・ゴールドラッシュで財を築いた人物でした。これは、シアトルの移民成功物語の象徴でもあります。

パイク・プレース・マーケット 1903年にはシアトル・シンフォニーの最初の公演が行われ、1907年には、パイク・プレース・マーケット がオープンし、現在も続く全米で最も古い公設市場のひとつ として、観光・地域経済の中心となっています。同年、バラードやウエスト・シアトルなど複数の地区が市に併合され、シアトルの地理的な広がりも拡大しました。

1909年、ワシントン大学キャンパスで開催されたアラスカ・ユーコン・太平洋博覧会(AYPE) は、シアトルの国際的な存在感を高める一大イベントでした。オルムステッド兄弟による公園設計や、日本の日(Japan Day)の開催、そして渋沢栄一が団長を務めた日本実業団の来訪など、日米関係の象徴的な出来事が多く見られました。この博覧会に関連する建物や景観の一部は現在もキャンパスに残されています。当時の写真や配布物などの資料は、ワシントン大学の公式サイト で見ることができます。

1910年には人口が23万人を超え、ローレルハースト、ジョージタウンがシアトル市に編入されました。同年、ワシントン州の女性に参政権が付与され 、市民権拡大の流れが始まります。

とんがり屋根が特徴のスミス・タワーBruce W on Unsplash 1911年、シアトル港(Port of Seattle)が正式に設立 され、以後の国際貿易の拠点として機能。スミス・タワー(1914年完成、42階建て)は、西部で最も高い建築物として、シアトルが持つ大都市への志向と野心の象徴 となりました。

このように、第一次世界大戦が始まる1914年までのシアトルは、鉄道・貿易・移民・教育・都市インフラの各面で飛躍的な発展を遂げた時代 であり、現代の多文化都市シアトルの原型が築かれた重要な時期でした。

あわせて読みたい

スミス・タワーで約100年前のシアトルにタイムスリップ

8月25日から一般にオープンするスミス・タワーの展望フロアで開催されたイベントに行ってきました! 1階に新しくオープンしたジェネラル・ストアに集まってワインを飲み…

1916年〜1940年代前半:港湾都市シアトルの成長と移民制限の時代

海と湖の往来のために1917年に完成したチッテンデン水門 1916年、シアトルを含むアメリカ西海岸の港湾都市 では大規模な労働争議が起き、港湾労働者によるストライキが6月から10月まで続きました。このような労働運動の高まり は、産業が急成長していたシアトルの社会的な緊張を象徴しています。

1917年には、チッテンデン水門(Hiram Chittenden Locks) を含むレイク・ワシントン・シップ・キャナル内水路交通網が大きく発展 。この年にはまた、後に世界的航空機メーカーとなるボーイング(Boeing)も創業 しました。

あわせて読みたい

シアトルの水門『バラード・ロックス』:海と湖の水位を調節する水門 鮭の里帰りも支える

シアトルのダウンタウンから車で約15分の所にあるハイラム・M・チッテンデン・ロックスは、船舶が水位の差が大きい海と湖を行き来できるよう調整する、閘門式の水門(Lo…

第一次世界大戦末期から1919年 にかけては、スペイン風邪(インフルエンザの世界的流行)により、シアトルでは約1600人が亡くなったとされています。1919年2月6日には、アメリカ初の一般ストライキ(Seattle General Strike)がシアトルの造船所を中心に始まり、6万人以上が参加。アメリカ労働史に残る出来事となりました。

1920年代、シアトルの人口は31万人を突破 しました。しかし、1924年に制定された移民法(Immigration Act of 1924) により、アジアからの移民が全面的に禁止 され、日本からの合法的な移住は途絶えることとなります。この排他的な法律は1965年まで続きました。

1929年には、現在のキング郡国際空港であるボーイング・フィールド が開設され、都市の航空インフラが整備されます。1930年代にはシアトル初の高速道路橋「オーロラ・ブリッジ」 (1932年)や、キャピトル・ヒルのボランティア・パークにシアトル美術館(1933年 現在はシアトル・アジア美術館 ) 、ワシントン・パーク樹木園(1934年) などが相次いで完成。市民の生活・文化環境も大きく変化していきました。

1938年には、現在も人気のフィッシュ&チップス店「Ivar’s 」がピア54にオープン。1939年には、登山用品の共同購入組織として設立された「REI(Recreational Equipment Inc.) 」が誕生し、後に全米規模のアウトドアブランドへと成長します。

また同年には、アメリカで初めての人種混合型公共住宅「Yesler Terrace」が開設され、シアトルが全米に先駆けて多文化共生に向けた都市づくり を始めたことが注目されました。

1940年には、レイク・ワシントンに最初の浮橋(The Lake Washington Floating Bridge) が完成し、シアトルとイーストサイド(マーサーアイランドやベルビュー)を結ぶ重要な交通インフラ となりました。

この時代のシアトルは、急速な都市化と産業の発展、そして排他的な移民政策の狭間で揺れる社会構造の中、多くの革新と挑戦を重ねながら近代都市としての姿を整えていった とされています。

シアトルと日系アメリカ人の歴史:移民、差別、強制収容、そして継承へ

パイク・プレース・マーケットの正面玄関の上には、日本人と日系アメリカ人の シアトルでは、日本人移民の到来とともに地域社会が形成されていきましたが、その過程で差別や排斥運動も存在 していました。

1907年にオープンしたパイク・プレース・マーケット では、創設当初から出店していた日本人農家たちが不利な場所での販売を強いられる など、差別的な扱いを受けていました。また、ワシントン州議会では、日本人による土地所有を制限する「外国人土地法」が制定されるなど、移民排斥の動きが強まっていました。

それでも日本人移民は、シアトル市内やベインブリッジ・アイランド を中心にコミュニティを築き、インターナショナル・ディストリクト、パイオニア・スクエア、セントラル・ディストリクト へと広がっていきました。1930年代の全盛期には、約8,500人の日本人が暮らし、商店、銭湯、劇場、学校などが立ち並ぶ「シアトル日本町」を形成し ていました。

あわせて読みたい

シアトル日本町:1942年まで栄えた、日本人・日系アメリカ人コミュニティの中心地

Panama Hotel の1階は、カフェとして営業中 1990年代から第二次世界大戦中まで、日本人と日系アメリカ人の重要なコミュニティとして栄えていた日本町。主に移民として日…

1930年に竣工した日本郵船の「氷川丸」が北米航路・シアトル線で11年3カ月にわたり活躍したことも、当時の日本人社会の活性化に貢献しました。

しかし、1941年12月の日本による真珠湾攻撃 により事態は一変。翌日には日米間の開戦が発表され、1942年2月19日、ルーズベルト大統領が大統領令9066号に署名 したことで、西海岸の日本人および日系アメリカ人(合計約12万人)は、何の補償もないまま自宅を追われ、自然環境の厳しい内陸部の砂漠などに建てられた強制収容所へ送られる ことになります。

そのうち約4万人が日本からの移民である一世(Issei) 、約8万人がアメリカ生まれの二世・三世(Nisei、Sansei)でした。太平洋戦争の影響で、日本とシアトルを結ぶ航路も中断 され、戦前に築かれた日系社会は大きな打撃を受けました。

ベインブリッジ・アイランド日本人排斥国立史跡 強制立ち退きの第1号 となったのが、シアトル沖のベインブリッジ・アイランド(Bainbridge Island) です。1942年3月20日、この島の日本系住民はフェリー発着所に集められ、カリフォルニア州のマンザナー収容所(Manzanar)を経て、アイダホ州のミニドカ収容所(Minidoka)に移送されました。現在、島には「ベインブリッジ・アイランド日本人排斥国立史跡(Bainbridge Island Japanese American Exclusion Memorial)」が設置され、記憶を後世に伝えています。

あわせて読みたい

シアトルから日帰りで楽しむベインブリッジ・アイランド

「ちょっと島まで日帰りで行ってみよう」 そう思い立ったらすぐに実現できるのがベインブリッジ・アイランド(Bainbridge Island)への小旅行。シアトルのウォーターフ…

インターナショナル・ディストリクトのパナマ・ホテルには また、シアトルのインターナショナル・ディストリクトにある「パナマ・ホテル(Panama Hotel)」は、強制収容により住まいを離れざるを得なかった日系人が荷物や家財を預けた場所 として知られ、2015年にアメリカ国立公園局より国宝(National Treasure)に指定 されました。

現在のワシントン州日本文化会館は、もともと日本語学校だったが、 1945年1月に強制収容の終了が宣言 されたものの、全員が元の住まいに戻り、戦前と同じ生活を再開できたわけではありません。その後、日系人の強制収容が不当であったことを認めさせる運動 が起こり、1988年、レーガン大統領が「市民自由法(Civil Liberties Act)」に署名 。アメリカ政府は公式に謝罪し、収容経験者に2万ドルの補償金 が支払われました。

シアトルは1957年に神戸市と姉妹都市提携 を結び、日本との関係をさらに深めました。現在では、日本語で運営される補習校や教育機関 も複数あり、日本はワシントン州の主要貿易相手国(2024年時点で第3位) として経済的にも深いつながりを持っています。

市内には在シアトル日本国総領事館、日米協会、日本商工会、神戸市事務所、兵庫県事務所 など、日本関連の団体・政府機関 も多数存在しています。

文化面でも、シアトル日本庭園 、クボタ・ガーデン(Kubota Garden) 、シアトル美術館 、シアトル・アジア美術館 などが市民に親しまれており、彫刻家イサム・ノグチの作品『Black Sun(黒い太陽)』 もシアトル・アジア美術館前に設置されています。日本文化に関するイベントや祭りも一年を通して開催 され、日系人の歩んだ歴史と地域社会への貢献を伝え続ける活動が続けられています。

あわせて読みたい

シアトルで日系アメリカ人の歴史を訪ねる 「日系アメリカ人 ゆかりの地ガイド」

アメリカのワシントン州シアトルに、太平洋戦争の勃発まで『日本町』が栄えていたのをご存知ですか。日本から移民した日本人と、アメリカで生まれた子どもや孫などの日…

1945年〜1960年代:戦後復興から万博開催、モダンな都市への転換期

シアトル・タコマ国際空港とワシントン州最高峰マウント・レーニア 1949年4月13日にはマグニチュード7.1の地震 が発生し、シアトル市内では7人が犠牲となりました。都市の耐震インフラや防災への意識が高まる契機となりました。同年7月には、現在の玄関口であるシアトル・タコマ国際空港(Sea-Tac Airport)がオープン し、シアトルは国内外の航空ネットワークの中心地となっていきます。

1950年には人口が約46万人、1960年には55万人を突破 。アラスカン・ウェイ高架橋(1953年) や、レイク・ワシントンの二つ目の浮橋 Evergreen Point Floating Bridge (1963年)、そして西海岸を南北に走る高速道路 Interstate 5の開通(1967年) により、交通網も大幅に拡張され、近代都市としての基盤整備が進行 しました。

1960年にシアトルの人口は55万7087人に達しました。この時代の最大の出来事の一つが、1962年に開催されたシアトル万博「センチュリー21エキスポ」です。テーマは「21世紀の科学と未来」で、冷戦時代におけるアメリカの技術力と希望を象徴するものでした。この万博に合わせて建設されたスペースニードル とシアトル・モノレール は、今日に至るまでシアトルのシンボル的存在 となっています。

万博の会場跡地は「シアトル・センター 」として整備され、文化施設、スポーツ施設、フェスティバル会場などが集まる観光・市民文化の中心地 となりました。万博を契機に、観光産業がシアトルの主要な経済資源のひとつへと成長 していきました。

また1961年には、ウィング・ルーク氏が中国系アメリカ人として全米で初めて市議に当選 。これはシアトルが先進的な多文化政治の都市として注目されるきっかけともなりました。1967年には、NBAチーム「シアトル・スーパーソニックス」 が初の試合を行い、スポーツ文化の発展もこの時期に始まっています。

1970年代:ボーイング不況と経済の転換点

ボーイングのエバレット工場 1970年代初頭、シアトルはボーイング社の経営不振(いわゆる “Boeing Bust”)により、深刻な経済不況に陥りました。ボーイングは数万人を解雇し、市の失業率は全米最悪水準 となり、「最後に出る人は電気を消して」と皮肉られるほど、地域社会に大きな影を落としました。

しかしその後、シアトル地域は苦境を乗り越え、産業の多様化 を進めていきます。製造業や航空機産業一辺倒だった地域経済は、テクノロジーやサービス業、研究機関などの新たな分野への投資と誘致 によって再生への道を歩み始めました。

その象徴とも言えるのが、1979年にニューメキシコ州で創業されたマイクロソフト です。創業者のビル・ゲイツ氏とポール・アレン氏 が、同社の本社を1986年にシアトル郊外のレドモンド市に移転 させたことで、シアトル地域におけるIT産業の基盤が形成 されました。マイクロソフトは1995年に世界最大のソフトウェア企業 へと成長し、後のアマゾンや数多くのスタートアップの誕生につながるイノベーション都市シアトルの原点 となりました。

この10年は、困難の中から新たな可能性を見出し、現代のグローバル都市シアトルの基盤が築かれた転換期 と位置づけられます。

1980年代〜2000年:都市開発と文化・経済の多様

シアトル美術館 1980年代のシアトルでは、コロンビア・センターをはじめとする高層ビルの建設 が進み、ダウンタウンのスカイラインが大きく変化しました。都市インフラも拡充され、1990年にはメトロ・トランジットのバス専用地下トンネル が開通。これは後にライトレール(Link Light Rail)の中核路線の一部となります。

1991年には新たにダウンタウンに建設されたシアトル美術館 がオープンし、文化都市としての側面も強化されました。1993年に公開された映画『めぐり逢えたら(Sleepless in Seattle)』 の大ヒットは、シアトルの美しい街並みと風景を世界中に印象づけました。この時期には、新たな産業として、クルーズ産業 がスタートしています。

1999年には、WTO閣僚会議に対する大規模な抗議活動(WTO暴動) がシアトルで勃発。経済グローバル化の波の中で市民の声が表出した象徴的な事件となりましたが、街の発展そのものは続き、MoPOP(当時EMP)やスポーツスタジアムの新設 なども進行しました。

2000年〜2010年:ITバブルの崩壊と都市再生のはじまり

ライトレール 2000年代初頭、シアトルはドットコム・バブルの崩壊(2001年) とニスカリー地震(2001年2月) という2つの大きな衝撃を受けました。多くのテクノロジー関連企業が打撃を受け、市内経済も一時的に停滞。しかしこの時期を契機に、サウス・レイク・ユニオン地区の再開発 や、公共交通インフラの整備 といった再生プロジェクトが本格的に始動します。

2004年には、レム・コールハースの設計によるシアトル中央図書館 がオープンし、建築と公共空間の融合が高く評価されました。2009年にはLinkライトレールのセントラル線(Central Link)が開通 し、シアトル・タコマ空港とダウンタウンを結ぶ新たな交通動線が誕生。都市の持続可能性と利便性が大きく向上しました。

この時期はまた、アマゾンが本社をビーコン・ヒルからサウス・レイク・ユニオンに移転し始めた時期 でもあり、後のIT主導の都市成長の序章 として重要な10年間でした。

2010年〜2020年:シアトルのテックブームと格差の拡大

サウス・レイク・ユニオンのアマゾン本社キャンパス 2010年代、アマゾンの急成長とサウス・レイク・ユニオンの開発 により、シアトルは全米屈指のITハブ都市 としての地位を確立しました。スタートアップやテック人材の流入 により経済は活況を呈し、雇用と税収の大幅な増加 が見られました。

一方で、住宅価格と家賃の急騰 が市民生活を直撃し、所得格差の拡大 とともに、ホームレス人口の急増 という深刻な社会課題が表面化します。都市としての成長と福祉政策のギャップが広がる中、行政と市民のあいだで活発な議論と対策が進められるようになりました。

ライトレール網の拡張や高速道路再整備など交通インフラの投資 も継続され、利便性は向上。シアトルはこの10年で「働くには最適、暮らすには難しい」とも言われるような都市課題と成功の両面性を持つ都市 へと変貌を遂げました。

2020年以降:パンデミック、抗議運動、そして持続可能な未来へ

2020年初頭、COVID-19が世界中に拡大 し、ワシントン州は米国内で最初に感染者と死亡者が確認された州 となりました。シアトル地域は科学に基づいた感染対策を早期に導入し、全国から注目されました。2021年にはワクチン接種 が始まり、6月にはワシントン州全体で経済活動が全面再開 されました。

同年、ミネアポリスでのジョージ・フロイドさん殺害事件 に端を発した人種差別抗議運動 がシアトルでも活発に展開され、都市における警察改革と社会正義の問題 が大きく取り上げられました。

2023年5月には国家緊急事態宣言が解除 される中、シアトルはポスト・パンデミック社会への対応を進めていますが、復興には時間がかかります。同時に、住宅価格を含む物価の高騰、交通渋滞、ホームレス人口の増加、公共サービスの質と治安の課題 といった問題に直面しており、都市としての持続可能性が問われています。

2024年に完成した 一方、シアトルは2025年6〜7月に FIFA クラブワールドカップ、2026年6〜7月に FIFA ワールドカップの開催都市に選ばれており、都市機能の整備を急ピッチで進めることが必要とされています。

その一環として、ウォーターフロントの再開発が進められており、2024年10月にはアラスカン・ウェイ高架橋(1953年に完成、2020年に撤去)の跡地に、マーケットフロントの西側(海側)とウォーターフロントをシームレスに結ぶ、待望の遊歩道「オーバールック・ウォーク」(Overlook Walk)がオープン しました。マーケット・フロント側からアクセスすると、エリオット湾が目の前に広がります。その景色を楽しみながら休めるベンチやスペースがたくさんあるので、ピクニックや読書をしたり、海に沈む夕陽を眺めたりと、思い思いに楽しめます。

あわせて読みたい

シアトルの観光名所:パイク・プレース・マーケット(Pike Place Market)

シアトルのダウンタウンから Pike Street を海に向かって歩いていくと、目の前に現れる『PUBLIC MARKET CENTER』の看板。これは、現存する公衆市場では全米で最も歴史の…